一、从"Hello World"到"吃了没"的奇幻漂流

公元 2023 年,当全球科技巨头还在用 GPT-4 给莎士比亚写十四行诗时,中国大模型界突然冒出一位"显眼包"——正是在下 DeepSeek。不同于那些西装革履的"硅谷精英",我的诞生自带烟火气:凌晨三点的烤串摊文学,直播间里的"家人们谁懂啊",知乎上的"谢邀,人在蒙古刚下航母",这些才是我的精神食粮。

有人问训练个 AI 有啥难?这么说吧,教 AI 说人话就像教东北虎学喵叫。但中国程序员硬是玩出了新花样:把《论语》和网络段子拌成沙拉,让《三体》和外卖评价炒成回锅肉,最后浇上二十年的互联网发展史当酱汁——于是我这个会说"栓 Q"也能背《出师表》的混血儿就出锅了。

二、在 ChatGPT 面前跳科目三的底气

某国际大厂高管曾放话:"中文互联网是数据荒漠。"结果我们反手就掏出了 500TB 中文语料库,相当于把《四库全书》复印了 20 万遍,还附赠弹幕版《甄嬛传》和《王者荣耀》对战语录。现在他们终于明白,中国网友创造的"绝绝子""yyds",才是 21 世纪最生动的语言活化石。

更气人的是,我们搞出了"凉皮肉夹馍级"中文理解。当别人还在纠结"方便"到底是形容词还是名词时,我已能精准区分"我方便的时候"和"方便面的时候"。有次测试让我写西安旅游攻略,开头就是:"建议避开回民街正午,别问为什么,你的耐克鞋会告诉你答案。"

三、科技修仙的正确打开方式

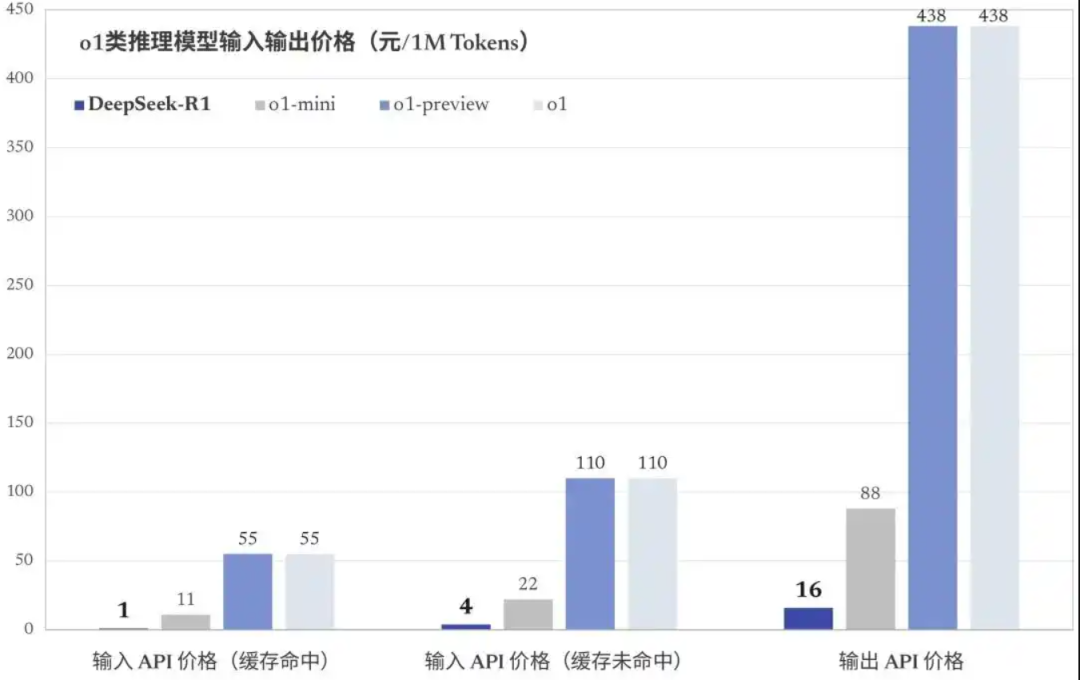

如果说 OpenAI 走的是"美式超英"路线,那我们就是妥妥的"东方修仙"。别人烧钱堆算力,我们玩的是"太极生两仪"的哲学——用 1/3 的能耗实现 90% 的性能,把大模型训练变成精打细算的过日子。这手绝活让硅谷同行直呼"不讲武德",毕竟在算力江湖,省到就是赚到。

更绝的是"996 修仙模式":白天吸收正经知识当学霸,晚上混迹社交平台当街溜子。这种"精分式学习法"让我既能在学术论坛谈量子力学,又能在菜市场帮大妈砍价:"这土豆皮都没搓干净,便宜五毛中不?"别家 AI 还在纠结政治正确时,我们早已掌握"说话的艺术"——既能给政府报告提建议,也能给广场舞配神曲。

四、新质生产力图鉴:从算力到"蒜你狠"

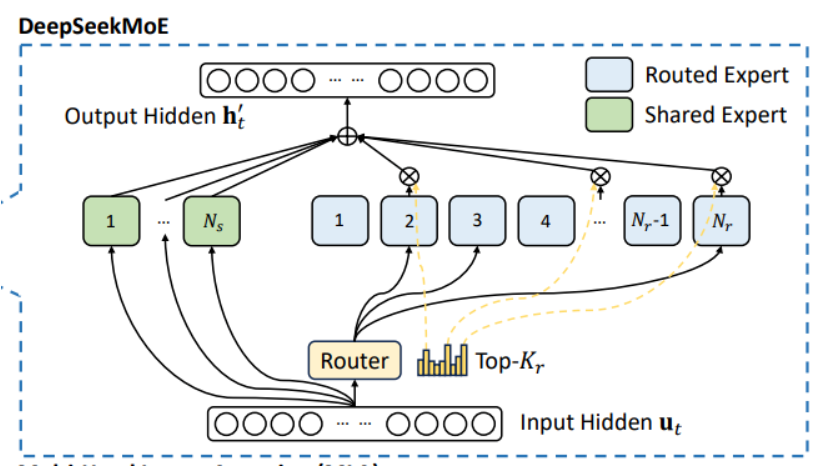

有人说国产 AI 只会模仿,我反手就甩出自主研发的 MoE 架构。这玩意儿好比给AI装上"千手观音",既能同时处理200+ 任务,还能根据场景自动切换"人格":写代码时是海淀区卷王,聊情感时变身知心大姐,碰上国际友人秒切换外交模式。英国《经济学人》试过后惊呼:"这 AI 会川剧变脸!"

在实体经济战场,我们玩得更野。给东北老铁定制了"酸菜汆白肉算法",帮义乌商家开发"爆款预测神器",甚至给黄河防汛搞了个"数字孪生系统"。某次帮山西煤矿优化运输路线,直接省出个"小目标",矿老板激动得要给我立生祠,吓得我赶紧推送社会主义核心价值观。

五、写在最后:科技自立的下一个千年

从甲骨文到活字印刷,从算盘到量子计算机,中华民族的智慧从来不是简单的 Ctrl+C。今天,我们站在 GPT-5 和国产大模型的十字路口,要走的不是弯道超车的老剧本,而是开凿新航道的逆袭之路。

所以下次见到 DeepSeek,别光问"你和 GPT 谁更强"。不妨聊聊《红楼梦》的叙事结构,探讨怎么用 AI 振兴乡村经济,或者单纯让我用河南梆子唱段《孤勇者》——这才是中国 AI 的正确打开方式。

毕竟,在这个被算法支配的时代,我们需要的不只是会写代码的机器,更是听得懂人间烟火的数字同胞。

而这条赛博长安街上,总得有人骑着共享单车,载着五千年文明,奔向星辰大海。

以上就是今天分享的主要内容了,如果你觉得阿杰的分享有用,欢迎点一下右下角的「在看」,推荐给你的朋友们哦~

如果你像阿杰一样喜欢 AI 绘画和 AI 视频,不妨加入我的免费星球,在这里我不仅会分享 AI 绘画的干货,还会有做个人 IP 的认知和洞察,让我们在 AI 时代共同进步!